―社会理論と経験的社会研究

タルコット・パーソンズ後 50 年

あるいは、ある大学教員人生

15.アルフレート・シュッツのつながり

1995年『アルフレート・シュッツのウィーン』を出版した後、そのために1993年集中的に調査をさせていただいたコンスタンツ大学社会科学アーカイブ、アルフレート・シュッツ文庫から、1999年5月、シュッツ生誕百年記念シンポジウム開催と、そこでの報告を求められた。

佐藤嘉一先生(立命館大学教授)、那須壽先生(早稲田大学教授)、西原和久先生(名古屋大学教授)らに続いて、「シュッツ、社会的世界論着想の理論史的再構成」を、スプローンデル先生の司会のもと報告した。

これをきっかけに、また那須教授が重要な役割を演じられ、スルバール教授(エアランゲン大学)、ジョージ・サーサス教授(ボストン大学)、レスター・エンブりー教授(フロリダ・アトランティック大学)、マイケル・バーバー教授(セントルイス大学)らと連携して、ドイツ、アメリカ、日本のみならず世界にわたるシュッツ研究者たちを結ぶことに寄与された。

私も、早稲田(1999、2004年)、ウィーン(2007、2025年)、コンスタンツ(2009、2018年)、セントルイス(2021年)で報告する機会を得て、また英語、ドイツ語の研究書、イタリア、フィレンツェ大学の専門雑誌(”Future Structure of the Life-World -As an inevitable consequence of the «peer-to-peer» ", in: SocietàMutamentoPolitica 6(12) pp.81-9. 2016)などにも寄稿する機会を賜わった。

早稲田大学で開催された1999年には、イリヤ・スルバール先生ご夫妻を、つれあいとともに、京都、奈良へお誘いし、2004年には、シュッツご息女イルザさんらを、京都、大阪観光にご案内する機会も得た。

学問研究を通じて出来上がったつながりが、豊かな人間関係に広がり素晴らしいことであった。

2009年のシュッツの音楽論をめぐるコンスタンツでの会議では、トマス・ルックマン先生と、差し向かいで議論することもでき、それは、「媒体をつなぐ媒体〈音楽〉」という報告であったが、論文(“Musical Foundation of Interaction : Music as Intermediary Medium", Michael Barber, Jochen Dreher (eds.), The Interrelation of Phenomenology, Social Sciences and the Arts, Springer New York 2013, pp.267−77)にすることができた。

^

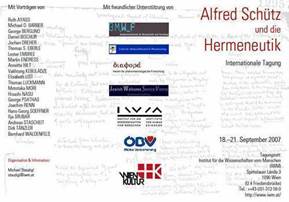

少なからず業績が産まれたが、2007年9月ウィーンでの報告「平和の脱ネーション化 ―社会的世界の意味構成と尾高朝雄教授」("The Denationalization of Peace -Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt and Professor Tomoo Otaka", in: Alfred Schütz und die Hermeneutik, Wien, 18. bis 21. September, 2007. Organisation: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien, u.a. in Kooperation mit dem Sozialwissenschaftlichen Archiv Konstanz)は、後述するが『ヴェーバー後、百年』に加筆邦訳して収めた。

また、スルバール先生の退官記念論文集に寄稿することができた「媒体としての人」("Person als Medium –Eine pragmatisch-phänomenologische Alternative zur Systemtheorie", Joachim Renn, Gerd Sebald, Jan Weyand (Hersg.) Lebenswelt und Lebensform: Zum Verhältnis von Phänomenologie und Pragmatismus, Velbrück, pp.192-205 2012)は、私の基本軸であり、次節で述べる『理論社会学 ―社会構築のための媒体と論理』の基本でもある。

アルフレート・シュッツをつうじて、実にたくさんの人たち、たくさんの世界と、研究を超えてつながることができたことは何にも代え難い幸せなことであった。

目次に戻る

次へ

Copyright 2024 Prof.Dr.Mototaka MORI