―社会理論と経験的社会研究

タルコット・パーソンズ後 50 年

あるいは、ある大学教員人

森 元 孝

「社会に出る」「社会人になる」とは、そもそも「社会」とはという、物心ついた、おそらく誰もが抱く問い。私もそう問うたひとりだった。 そう思った1970年代から半世紀。著名な研究に遡求し、今を観察しながら半世紀。その間、「社会」そのもの、「人」そのもの、そしてそのつながりが、決定的に変化していった。

アーカイブに事実を探究し、フィールドに事実を追究し、分析、理論にしていく永く続けてきた方法が、これからもありうるのかも分からぬ「社会」となってしまった今かもしれない。

終着に近づき、たいへん僭越ではあるが、たくさんの人たちに教えられながら、「社会」をめぐって問うてきた事ごとを辿り記しておきたい。

1.『社会的行為の構造』との出会い

1975年早稲田大学教育学部社会科学専修に入学した。社会科学専修のカリキュラムは、「外交史」、「経済原論」、「経済史」、「政治学原論」、「政治思想史」、「法学概論」、「社会学概論」、「財政学」、「社会政策論」などが年次進行の必修科目となっていて、それが受験生のとき、志望校のひとつとして選んだ理由であった。

2年生のときに、著名な寿里茂先生の「社会学概論」を受講していたが、当時、社会学について、私のイメージとは合わなかった。

ただし、貴重な思い出は、15号館102という大教室。大きな教室であり、後ろの方は、遅れてきた学生、途中で出ていく学生がおりの状態。ある時、先生は、「ここは映画館じゃないぞー」と怒り出された。マスプロ大学、大教室とはこういうことかと思った。

後年、先生とは著書のやりとりがあったが、当時は、少し敬遠することとなった。

3年になって、講義科目「社会学研究」、テーマは行為論。そこで、担当の丹下隆一先生は、行為の一般理論というものがあることを教えてくださった。

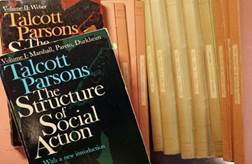

社会学で卒業論文をまとめようということで、12月、卒業論文指導教員は迷わず丹下先生を選び、希望がかなった。最初の面談で、パーソンズ『社会的行為の構造』(木鐸社)(The Structure of Social Action -A Study in Social Theory with Special Reference to A Group of European Writers, McGraw-Hill 1937.)を精読し、その大著を要約したものを卒業論文とすることが決まった。

学問の歴史に金字塔のようにある著作の内容を圧縮し、これを読めば、もう原本に遡求しなくてもよい、そういう作品を作るということになった。

それ以後、邦訳が進行中だったが、まだ全5冊中2冊が出たところであったので、原書を徹底的に読むことから始まった。並行して、すでに邦訳のあった『社会体系論』(青木書店)、『行為の総合理論をめざして』(日本評論社)など、詳細緻密にパーソンズを学んだ。

1937年刊行の『社会的行為の構造』の主旨は、行為の一般理論を構築するということであった。自然科学のみならず社会科学においても経済学が、科学性を主張するパラダイムを提示し始めた時代。

とりわけ、パーソンズの業績にあるマーシャル、パレートに拘りながら、ヴェーバー、デュルケムを考えた。ほぼ同時期のケインズ『雇用、利子、貨幣の一般理論』にいう一般理論が、社会学においてどのように可能かという問題であった。

目次に戻る

次へ

Copyright 2024 Prof.Dr.Mototaka MORI